気持ちは新任教師

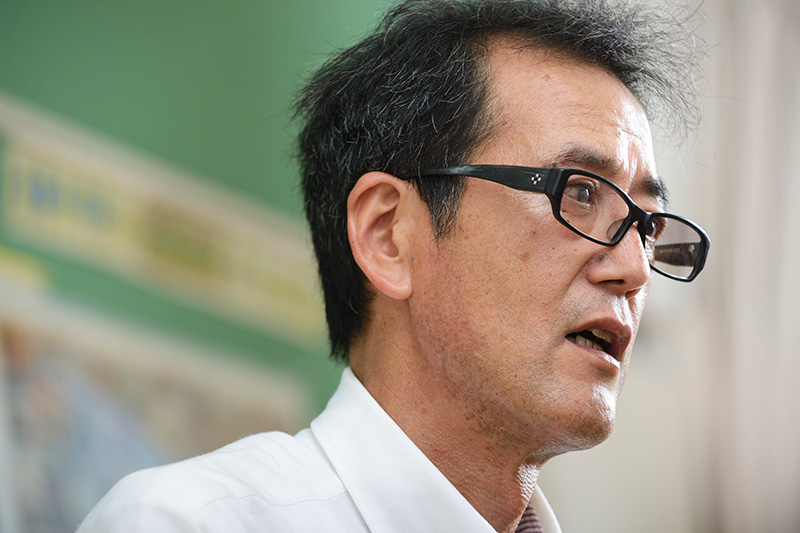

──16年ぶりに普通中学校に戻ってきたときはどんな気持ちでしたか?

初めて盲導犬と一緒に国語教師として長瀞中学校の教壇に立ったときは感無量でした。ただ、16年ぶりとはいえ新任の教師という思いでやりました。やはり目が見えていた頃とは勝手が違うので、全く別の方法、手段で授業を行わなければならなかったものですから。

──見えなければいろいろなご苦労があると思いますがどんな工夫をしているのですか?

まず、生徒の名前を覚えるために各自の机の天板の裏に点字シールを張ったり、点字で座席表を作ったりしました。また、最初に生徒に自己紹介をしてもらって、それをICレコーダーで録音して自宅に帰って繰り返し聞き、各生徒の名前と声を覚えました。授業中、板書も行っているのですが、文字をまっすぐに、かぶらずに書くために、定規の裏に磁石をつけたものを補助罫線代わりに使っています。文字自体は覚えているのでこうすると普通に書けるんですよ。

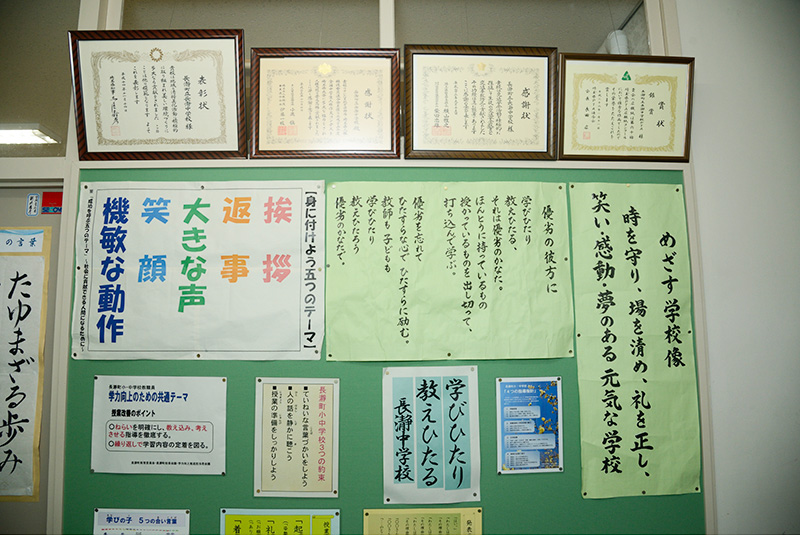

オリジナルの定規を使って板書する新井先生

チームティーチング

──授業はどんなふうに行っているのですか?

もうひとりの国語の先生とペアで授業を行うチームティーチングという体制で臨んでいます。着任した当初は私が主に授業を進めて、パートナーの先生が見えない部分をサポートするという方式だったのですが、どうにもうまくいきませんでした。毎日論議と試行錯誤を重ねていく中で、どちらが主体ということではなく、基本的に生徒にとってどんな方法で授業をすればわかりやすいかという視点に立ち、パートナーの先生は私の目の代わりをすることに徹するのではなく、2人で授業をするんだという気持ちに切り替えました。

つまり、何が何でも私が前に立って授業をするのではなく、ここは見えているパートナーの先生が黒板に書いた方が生徒にとってわかりやすいと判断されるときはそうするというふうに、その時々によって役割を柔軟に入れ替えるようにしたところ、授業がうまく回り始めたのです。授業の最適な形は生徒たちが教えてくれたということですね。現在もお互いの役割はきちっと決めず、したがって決まったパターンもなく、臨機応変に授業を行っています。そのために欠かせないのが、パートナーの先生との毎日の授業の打ち合わせの時間です。様々な場面を想定してかなり綿密に行っています。

ただ、通常の授業は一人の先生で行っているので、1+1=2以上の成果は出さなきゃいけないという思いで取り組んでいます。たとえば子どもたちへの声がけなどの配慮は2人で授業を行っている分、よりできているんじゃないかなと思っています。

副担任でありパートナーの志賀麻衣子先生と

──学校側のサポートは?

学校内の各部屋のドアや机、道具などに点字シールを貼ってくださったり、移動のときに声がけしてくださったりと何かと支えてくれています。また、子どもたちも「先生、教室はここじゃないよ」とか「○○はここにあるよ」といったふうに、目を貸してくれています。先生だけじゃなくて生徒にも助けられて何とか教師をやっていられるのです。

おかげさまで、今では自分の存在が当たり前に、つまり教室に私と盲導犬がいて、授業を行っているという風景が当たり前になっています。そう感じたのはこの中学校にきて3年ほど経った頃でしょうか。そして7年目の今年(2014年)、クラス担任になることができました。

<$MTPageSeparator$>23年ぶりのクラス担任に

──やはり担任への復帰は希望してたのですか?

まずは普通中学校に復帰して授業をしたいと思っていたのですが、授業をやってるうちに欲が出てきたんですね。もっと子どもたちと深く関わりたいという欲が。やはり授業だけだと子どもたちとの関わりが希薄ですし、担任の喜びを知っていましたからね。

──担任の喜びとは?

いろいろありますが一番は子どもたちと感動を共有できることでしょうね。たとえば体育祭では各種競技の勝ち負けを争って盛り上がるし、文化祭でもクラスごとに劇をやるので子どもたちと一緒に練習したり、悔しがったり喜んだりできます。11月には合唱コンクールもあるし、折にふれて子どもたちと感動を共有できるのは素晴らしいことなんですよね。そういうことができるクラス担任の先生をずっとうらやましいなと思っていたんです。子どもたちの意識も単なる国語教師と担任とでは大きく違いますしね。だからこそクラス担任になれたときはとてもうれしかったです。

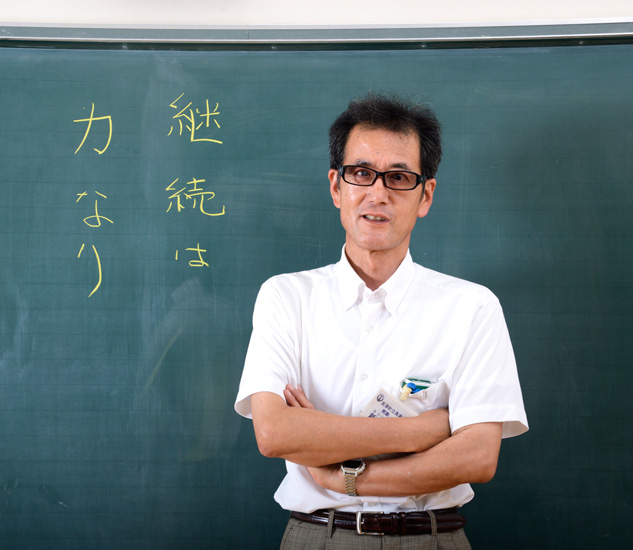

52歳からの新たな挑戦

──しかしクラス担任になるとたいへんなことも増えるのでは。

もちろんやらねばならない仕事も増えて責任も重くなりますが、それが52歳になった私の新たな挑戦ですよね。私の知る限り、現在、普通中学で全盲のクラス担任は私だけなので、うまくやるためのマニュアルのような参考にできるものも何もありません。4月に担任になったばかりなので、現在その方法を必死で模索しているところです。本当に毎日必死ですよ。1年経って振り返ってみてどうかという感じでしょうね。ただ、何かとたいへんな分、得られる喜びも大きいので今は充実しています。そんな中、ひとつ有利な材料は、パートナーの先生ですね。新任の若い先生なので、ここはこうしてほしいとか、こうした方がいいよねという変化に柔軟に対応でき、融通が効くのでとても助かっています。

パートナーの志賀先生と二人三脚で臨機応変に授業を行っている

さわやか相談室

──長瀞中学校に赴任されてから印象的なエピソードがあれば教えてください。

長瀞中学校には心の悩みを抱えている生徒の相談を受ける「さわやか相談室」というのがあって、そこに詰めている「さわやか相談員」さんと一緒に、担任になるまでの6年間、週2日ほど生徒の悩みを聞いていました。

生徒の悩みで多かったのはやはり人間関係ですね。同級生とのコミュニケーションがうまく取れないために心が傷ついてしまう子が多いです。中にはなかなか学校に来られない不登校の子どもや学校で暴れてしまう子どももいます。やはり彼らも誰かに話を聞いてもらいたいんですよね。私は目が見えないので人の外見にとらわれないですし、声をかけたくないなと思えば無視できる。それが子どもにとっては都合がいいみたいですね。こうなってみてわかったのですが、視覚障害者って都合のいい存在だなと思います(笑)。

3代目の盲導犬、リルと

もうひとつ私には盲導犬という強い武器があります。盲導犬の頭をなでるだけで子どもの心は癒されるようで、そのために相談室を訪れる子どももいました。ちなみに、盲導犬はハーネス(胴輪)をつけている時は仕事中です。声をかけたり、頭をなでたりしてはいけません。相談室ではそのハーネスを取っています。

<$MTPageSeparator$>生徒に寄り添う

──相談に来た生徒にはどういう対応を?

カウンセリングマインドで対応するので、傾聴で悩みを存分に吐き出させて、受容して、共感してあげるというのが基本的な対応です。こうした方がいいよというアドバイスはしませんが、「私も目が見えなくなってすごくつらくて死んでしまいたいと思っていた時期もあるけれど、今はこうしてちゃんと生きて人生を楽しんでいるんだよ」と自分の体験を通して得たものを生徒に語りかけています。それしかできないんですよね。

そうすると子どもは「じゃあもう一回頑張ってみる」とか「高校に入学したら教室に入ってみんなと授業を受けてみる」と前向きな気持ちになってくれるんですよね。このように心に傷を負った子どもの悩みを聞いて、癒してあげることが私のもうひとつの重要な役割、使命だと思っています。また、この相談室を巣立った生徒から今もよく連絡が来るんですよ。それがうれしいですよね。高校に入ってうまくやっているという報告を聞くとすごくうれしいです。

ただ、担任になったらこういうこともなかなかできなくなったので、それが今の大きな悩みのひとつです。今度は担任として受け持ちのクラスの子どもとしっかり向き合わなければなりません。1クラス40人、一人ひとり、大なり小なりいろいろな悩みを抱えています。でも自ら望んだ担任なので、なんとか子どもたちの力になりたいと思っています。

無駄なことなんて何ひとつない

──長瀞中学校に赴任して7年目、担任になった今、もっと早く赴任したかったという思いはありますか?

両目が見えていたとき、8年間中学校で教師をやっていましたが、20代だったし何でもできるという全能感をもっていました。それから両目の視力を失い、つらいリハビリを乗り越え、養護学校から盲学校を経て、この長瀞中学校に来たのは46歳のときです。両目が見えていたとしても40代は体力的にきついし、教える子どもも中学生で変わっていないので、基本的にはやってることは同じだと思っています。

ただ、もっと早く、例えば30代のときに普通中学校に受け入れられていたら、サッカー部の顧問ができない自分に対して悔しい、つらいという自己嫌悪を抱えて長く続かなかったかもしれないとも思いますね。今は50代ですから生徒と一緒にバリバリ動き回るというのは無理。だからものは考えようで、養護学校復帰から10年かかったのはつらくたいへんだったけど、若い先生たちも子どもたちも頑張ってるな、自分は相談室で悩みを聞いてあげようかなと気持ちが変わってきたので、いい時期に赴任できたかなと。10年間、無駄なことはひとつもないんだなと、今振り返ればそう思います。

違いを許容できるやさしい人に

──教師として、子どもにどんな大人になってほしいと願って、どんな言葉を投げかけていますか?

みんな一人ひとり顔形が違うように、性格や個性も一人ひとり違います。人それぞれの違いを当たり前のこととして認めて受け入れることのできる思いやりのある人になってほしい。同級生に目の見えない子や耳の聞こえない子、車椅子の子はいないだろうけど、今は学校が違うからいないと思うだけで、社会の中にはいろいろな人が実際に生きて存在している。「彼らは君たちと何ら変わるところはない、同じ人間なんだよ。社会に出てもそのことを忘れないでね」ということを子どもたちにはよく話しています。

それが今の時代、一番大切なことなんじゃないかなと思うんですよね。インターネットやSNSで友だちをいじめたり、仲間はずれにしたり、死ねとかウザいとか相手を傷つける言葉が飛び交っている時代だからこそ、思いやりの心を大切にしてもらいたいと思っています。また、いじめや差別を許さない子どもに育ってほしいとも願っています。そういう教育をするのが、重度の障害を負っているのにわがままをいってクラス担任をやらせてもらっている私の存在意義、使命だと思っているのです。

<$MTPageSeparator$>生きがいであり天職

──教師という仕事の魅力や喜びはどんなときに感じますか?

13歳から15歳という年齢の生徒は日々成長しています。彼らと接しているとそれが実感できると同時に彼らの成長期の若いエネルギーをもらっていると感じます。そんなとき教師という仕事の喜びを感じます。教師として生徒から言われて一番うれしいのは、「新井先生の授業はわかるからおもしろい」とか「先生に国語を教えてもらってわかるようになった」という言葉。子どもたちにはわかる喜びを少しでも味わってほしいと思いながら授業をしていますからね。また、悩みを話してくれた生徒が「先生に話を聞いてもらえてよかった」と言ってくれるときも教師をやっててよかったと思える瞬間ですね。この辺はほかの教師のみなさんと同じだと思います。

──先生にとって仕事とはどんなものですか?

ひとことで言えば生きがいですね。天職と言ってもいい。だから少々のつらいことにも耐えられるんです。今後もできる限り長く教師を続けていきたいと思っています。

──今後の目標を教えてください。

長瀞中学校に赴任した当初の目標はクラス担任になることだったのですが、それが叶っちゃいましたからね。日本一の学級担任を目指しましょうかね(笑)。とにかく、私のクラスの子どもたちが、このクラスでよかったな、いいクラスだったな、担任が新井先生でよかったなと、1年経ってそう思ってくれればいいかなと思っています。

自分などニュースにならない世の中に

──社会に対して伝えたいメッセージがあればお願いします。

全国には視覚障害の教員が600人ほどいるんです。そう聞けば私の存在なんて珍しくないでしょう? でもそのうちの9割は盲学校に勤務しているんですよ。盲学校の教員の多くは生まれつき視覚障害をもっており、幼稚部から高等部までずっと盲学校で過ごして教員になった人たちで、現状は一般の学校にはいません。盲学校の生徒はこちらが見えないことに対して理解はできますが、やっぱり教員は見えていた方がいいに決まっています。教師と生徒のどちらも見えないのは何かとたいへんですから。でもほとんどの視覚障害をもつ教師は盲学校に勤めているという現実。これでは一般社会にノーマライゼーションは広まらないですよね。そういう現実もあって、一般の人々の理解も進まず、結果普通中学校に戻るのに10年間もかかってしまった。だからその先陣を切ろうというわけではないですが、そういう思いもありますよね。

また、先程もお話しましたが、現在、一般の小学校、中学校、高校にいる教師の中で、盲導犬を連れた全盲の教師は私だけです。でも、私は授業などの手段や方法が変わっているだけで、いたって普通の中学教師と思っています。というのは、私が特別努力して頑張っているから教師ができているのではないからです。私は極普通の人間で、そんなに努力しているなんて思っていません。誰でも病気や事故で中途障害者になる可能性はありますが、そのとき、特殊な職業じゃなくて一般的な職業ならば、普通の人でも自分で方法と手段を工夫して、周囲の人々の理解と協力が得られれば継続できるんじゃないかと思っているんです。教職に限らずね。

でも、この長瀞中学校に赴任して最初の1年目は新聞やテレビなどのマスメディアからの取材攻勢がすごかったんです。形としては一教師が特別支援学校から転勤しただけで、ニュースになるような出来事ではないんですよ。むしろ一番たいへんだったのは特別支援学校に復職したとき。でもどのくらいたいへんだったかというのは、特別支援学校はどんな生徒がいて、どういう学校なのかということを一般の人々は知らないからわからない。中学校の方はみなさん想像できるから取材が来たと思うんですが、現実には特別支援学校で盲導犬を連れた教師がいるということの方がたいへんだし、ありえないくらいレアケースだからニュースバリューとしてはこちらの方が高いはずなんですよね。

いろいろな人がいるのが社会だし、学校は社会の縮図だというつもりで今までずっと教師をやってきたので、私のような人間はどこにでもいる、珍しくともなんともない、当たり前すぎて誰も取材に来ないような社会に早くなってほしい。それが私の願いです。