-

株式会社IHI

IHI グループ 横浜ラボ

プロジェクトデータ

所在地:神奈川県横浜市磯子区新中原町1

IHI横浜事業所 技術開発本部内

2019年5月運用開始

1

1 建物の端から端までを貫く巨大なワンルームの分野別実験エリア。3階は化学系とバイオ系、4階は材料系と物理系、5階は電機・ロボット・制御系が集約されて、オープン&フレキシブルな環境で研究が行われている。

製品情報

2

2 実験エリアの廊下側には、天井から床までの全面ガラスが続く。壁をなくしたことで、建物のほとんどの場所が明るく開放的な雰囲気になった。

3

3 実験中に薬品がかかるなど、万一の場合に備えて、非常用のシャワー、洗眼器も設置した。

4

4 実験エリアの廊下側には、天井から床までの全面ガラスが続く。壁をなくしたことで、建物のほとんどの場所が明るく開放的な雰囲気になった。

実験中に薬品がかかるなど、万一の場合に備えて、非常用のシャワー、洗眼器も設置した。

実験エリアの環境を守るために、室内の収納は必要最低限に抑え、その分、窓の下を収納スペースとした。

製品情報

5

5 精密な顕微鏡作業を行うスペース。微細な振動を抑えるために御影石天板の測定台を設置している。

6

6  7

7 材料系、物理系の実験を行うドライラボ。使用目的や研究者に合わせてカスタマイズしやすいつくりとなっている。

8

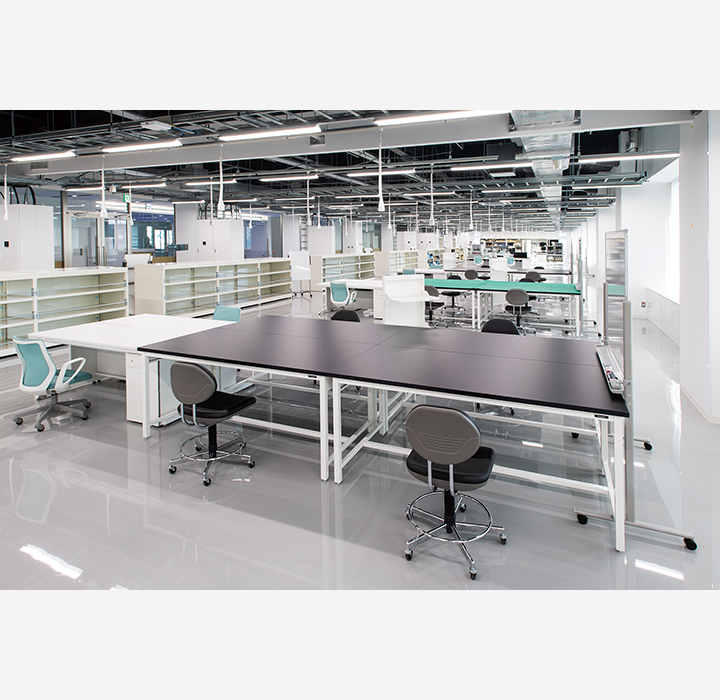

8 電機・ロボット・制御系の実験エリア。組み立て作業などを共同でできるように、大きなサイズの実験台が並んでいる。

材料系、物理系の実験を行うドライラボ。使用目的や研究者に合わせてカスタマイズしやすいつくりとなっている。

電機・ロボット・制御系の実験エリア。組み立て作業などを共同でできるように、大きなサイズの実験台が並んでいる。

9

9 インタビュー

河合 理文

技術開発本部 技術基盤センター

技師長

上野 俊一朗

技術開発本部 技術基盤センター

化学工学グループ 課長

今後50年間を

見据えた技術開発拠点

として、

新発想の

研究スタイルを実践

4つの事業分野を中心に

新たな価値を提供する日本

有数の総合重工業メーカー

江戸時代末期に創業した造船所から続くIHI グループは、現在では、資源・エネルギー、社会インフラ、産業機械、航空・宇宙の4つの事業分野を持つ総合重工業メーカーです。

社会の環境が想定を超えるスピードで変化する中、地球環境の保全と社会の発展とが両立する持続可能な社会の実現へ貢献するために、様々な取り組みを加速させています。

また、多様化する社会やお客さまのニーズに迅速に対応し、課題解決や事業の創出を効率的に行うために、一層の技術開発強化を目指しています。

10棟の研究施設を集約して

連携実験ゾーンの中核となる

新実験棟を建設

新実験棟は、横浜事業所内に点在する28の実験棟のうち10棟を集約してつくられた地上5階建ての建物です。当事業所では再開発が進んでおり、専用実験ゾーンと連携実験ゾーンの2つに分けて整備する計画で、新実験棟は連携実験ゾーンの中核としてグループ全体の技術開発拠点となります。

オープン&フレキシブルをキーワードとして、お客さまや各種研究機関との交流、分野の異なる研究者同士のコミュニケーション活性化を目指します。さらに、5年後、10年後には同じ場所で違う研究が行われているような柔軟性、拡張性を持った施設としました。

最も大きな特長は、1階と3階〜5階までの各分野別実験エリアを巨大なワンルームにしたことです。廊下と実験エリアの仕切りは全面ガラス張りで、また、窓も大きいため、明るく開放的で、視線を遮るものがありません。

分析機器などは専用スペースを用意して機器を集約し、10種類のガスは誰でも自由に使えるように各実験エリア内に配管。リソースを共有することで研究者は広々としたスペースで本来の作業に集中できるようにしました。

2階は、グループ内外の研究者を招いて、新しい価値やソリューションを生みだすための共創フロア。アイデアを出し合い、具現化し、さらに事業化までスピーディに実現させることを目指します。

これからの働き方をデザインし、将来のテーマ拡大にも柔軟に対応

運用を始めて数ヵ月、働き方改革をはじめとした技術開発スタイルを変える仕組みづくりは始まったばかりですが、そのための施設、設備は十分に整ったと思います。

オープン&フレキシブルの路線は守りつつ、社内ユーザーの要望も取り入れた新実験棟にするために、オカムラのコーディネーターの方にはショールーム見学などを通して、色々なアイデアをいただきました。

また、ひとつの考え方、統一された雰囲気の施設ができたのは、実験台や局所排気装置からオフィス家具まで、トータルに提案していただけたからだと思います。

様々な人が集まり、将来のテーマ拡大にも対応できる施設ができました。今までにない刺激を受けて、思いもよらない新しい価値やソリューションが生まれる。そうした動きを数多くつくっていきたいと考えています。

(2019年 取材)