OPEN FIELD

OPEN FIELD

Explore Pieces to the Beyond

Exhibition

Blurring Structure — オフセットされた世界

花重リノベーション・松原市民松原図書館 写真撮影:関拓弥

高野洋平・森田祥子(MARU。Architecture/建築家)

金田充弘(東京藝術大学・Arup/構造エンジニア)

- 日程:

- 2025年9月12日(金)〜27日(土)

- 時間:

- 10:00〜17:00※日曜祝日休館

- 場所:

-

オカムラガーデンコートショールーム

東京都千代田区紀尾井町4-1

ニューオータニ・ガーデンコート3F

- 企画:

- 五十嵐太郎(東北大学/建築史家)

- 関連イベント:

-

勉強会

2025年8月6日(水) 18:00〜19:30

トークイベント

2025年9月13日(土) 15:00〜17:00

ワークショップ

2025年9月18日(木) 15:00〜17:00

お申し込みはこちら

Poster & Concept images

花重リノベーション・松原市民松原図書館 写真撮影:関拓弥

作家・企画者プロフィール

高野洋平

1979年、愛知県生まれ。2003年、千葉大学大学院修了。2003〜13年、佐藤総合計画勤務を経て、2013年より森田祥子とMARU。architecture共同主宰。2016年、千葉大学大学院工学研究科博士後期課程修了(工学博士)。2013年より伊東建築塾に関わる。現在、千葉大学大学院工学研究院准教授、高知工科大学客員教授、京都大学非常勤講師 。

森田祥子

1982年、茨城県生まれ。2008年、早稲田大学大学院修了。2010〜13年、NASCA勤務を経て、2010年、MARU。architecture設立、2013年より高野洋平と共同主宰。2011〜14年、東京大学大学院特任研究員。現在、早稲田大学非常勤講師、日本大学大学院非常勤講師。

主な作品に、花重リノベーション(2023年)、笹島高架下オフィス(2022年)、生態系と共に生きる家(2021年)、松原市民松原図書館(2019年)、土佐市複合文化施設(2019年)。主な受賞に、日本建築学会作品選奨2022、第62回BCS賞、第4回日本建築設計学会賞、AACA賞2024優秀賞著書に、『note。花重リノベーション』(2024年)がある。

Works

花重リノベーション 写真撮影:関拓弥

花重リノベーション 写真撮影:関拓弥

松原市民松原図書館 写真撮影:関拓弥

松原市民松原図書館 写真撮影:関拓弥

金田充弘

1970年、東京生まれ。1994年カリフォルニア大学バークレー校環境デザイン学部建築学科卒業。1996年同大学大学院土木環境工学科修士課程修了。1996年オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ入社。1997~99年、2005~10年、同社ロンドン事務所勤務。2007年より東京藝術大学美術学部建築科准教授。2021年より同教授。2024年よりArup

Fellow。2002年 第12回松井源吾賞受賞。

主な構造設計担当作品に、メゾン・エルメス(建築設計:Renzo

Piano Building

Workshop)、砥用町総合林業センター(建築設計:西沢大良建築設計事務所)、みんなの森

ぎふメディアコスモス(建築設計:伊東豊雄建築設計事務所)など

Works

みんなの森 ぎふメディアコスモス

みんなの森 ぎふメディアコスモス

五十嵐太郎

1967年、フランス・パリ生まれ。東北大学大学院工学研究科教授。博士(工学)。専門は建築史・建築批評。ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展2008日本館コミッショナー、あいちトリエンナーレ2013芸術監督をつとめる。「3.11以後の建築」展、「戦後日本住宅伝説」展、「インポッシブル・アーキテクチャー」展、「窓」展、「さらに装飾をひもとく」展、「Windowology」展、「Quand la forme parle」展、「アニメ背景美術に描かれた都市」展などを監修・キュレーション。著作に『終わりの建築/始まりの建築』(INAX出版、2001年)、『過防備都市』(中央公論新社、2004年)、『美しい都市・醜い都市』(中央公論新社、2006年)、『建築はいかに社会と回路をつなぐのか』(彩流社、2010年)、『被災地を歩きながら考えたこと』(みすず書房、2011年)、『モダニズム崩壊後の建築』(青土社、2018年)『建築の東京』(みすず書房、2020年)、『増補新版 新宗教と巨大建築』(青土社、2022年)、『増補版 戦争と建築』(晶文社、2022年)、『誰のための排除アート』(岩波書店、2022年)など多数。

Concept

ブラーリング・ストラクチャー~オフセットされた世界

OPENFIELDの展覧会を振り返ると、第1回は建築家×テキスタイル・デザイナー×画家、第2回は建築家×彫刻家という異分野の組み合わせによって、ガーデンコートショールームの空間を変容させた。そこで第3回は建築家のMARU。architecture(高野洋平+森田祥子)と構造エンジニアの金田充宏さんのコラボレーションを企画した。これまでと同様、会場となるショールームの雰囲気を残しながら、建築的な場の介入を試みることで、新しい体験をもたらす。MARU。architectureは、松原市民松原図書館や伊賀市旧上野庁舎改修(現在進行中)などを手がけ、今後のさらなる活躍が期待される建築家である。また金田さんは、レンゾ・ピアノ、伊東豊雄、SANAAらのプロジェクトの構造設計を担当し、デザインの可能性を引きだしてきた。

MARU。architectureが設計した谷中の花重リノベーションを再訪したことが、OPEN

FIELDを依頼するきっかけとなった。これは小さいながらも、地域のコミュニテイ、NPO、各種のデザイナー、大工、特殊な制作会社など、様々なメンバーと連携したプロジェクトであり、金田さんも構造で関わっている。そこでオカムラとのコラボレーションの展開も考え、第3回のOPEN

FIELDの参加をお願いした。

彼らから提出されたプランは、既存環境の「リセット」ではなく、「オフセット」することで、あえて解像度を落とした世界をつくること。つまり、こちら側と向こう側を完全には遮断しないさまざまな素材を用い、構造的に自立する薄い膜のような壁をつくり、抽象化、モアレ、反射、ぼかしなどの現象を起こし、無意識化された環境の覚醒をめざす。かつて透かして向こうを見ることは、ルネサンス期に発明された「パースペクティブ(透視図法)」の語源であり、世界を平面に写しとり、正確に計測し、把握する手段だった。しかし、ブラーリング・ストラクチャー、すなわち輪郭を曖昧にする構築物は、空間をはっきりさせないことで、逆に本質をつかむ。もちろん、アートの分野でも、印象派、点描主義、そして抽象絵画の歴史が、類似した効果を追求していた。が、それはあくまでも二次元の表現である。

ブラーリング・ストラクチャーは、三次元の空間体験を伴う、認識の変容装置なのだ。

Report

Revealed upon conclusion.

Revealed upon conclusion.

Revealed upon conclusion.

Revealed upon conclusion.

Revealed upon conclusion.

Revealed upon conclusion.

About

オカムラのショールームに 誕生した新しい表現の場 ー OPEN FIELD 広がるフィールド、 その先に何が待っているのだろうか? あなたの前には、すでに無数に未来の断片が散らばっている。 予期せぬ出会いがアイデアを生み、現実となる。 空間デザインの可能性をさぐる探検がはじまる。

OPEN FIELDは、「人が活きる環境づくり」を目指すオカムラによる 空間デザインプロジェクトです。 気鋭の建築家やアーティストによる展示、 学生とオカムラの若手デザイナーが協働するイベントなど、 空間デザインのこれからを考えていきます。

Activity Log

若手デザイナーで構成される「デザイン部」が、企画展やイベントなどの活動を内側の視点からご報告

Past Exhibition

第2回の詳細に関して

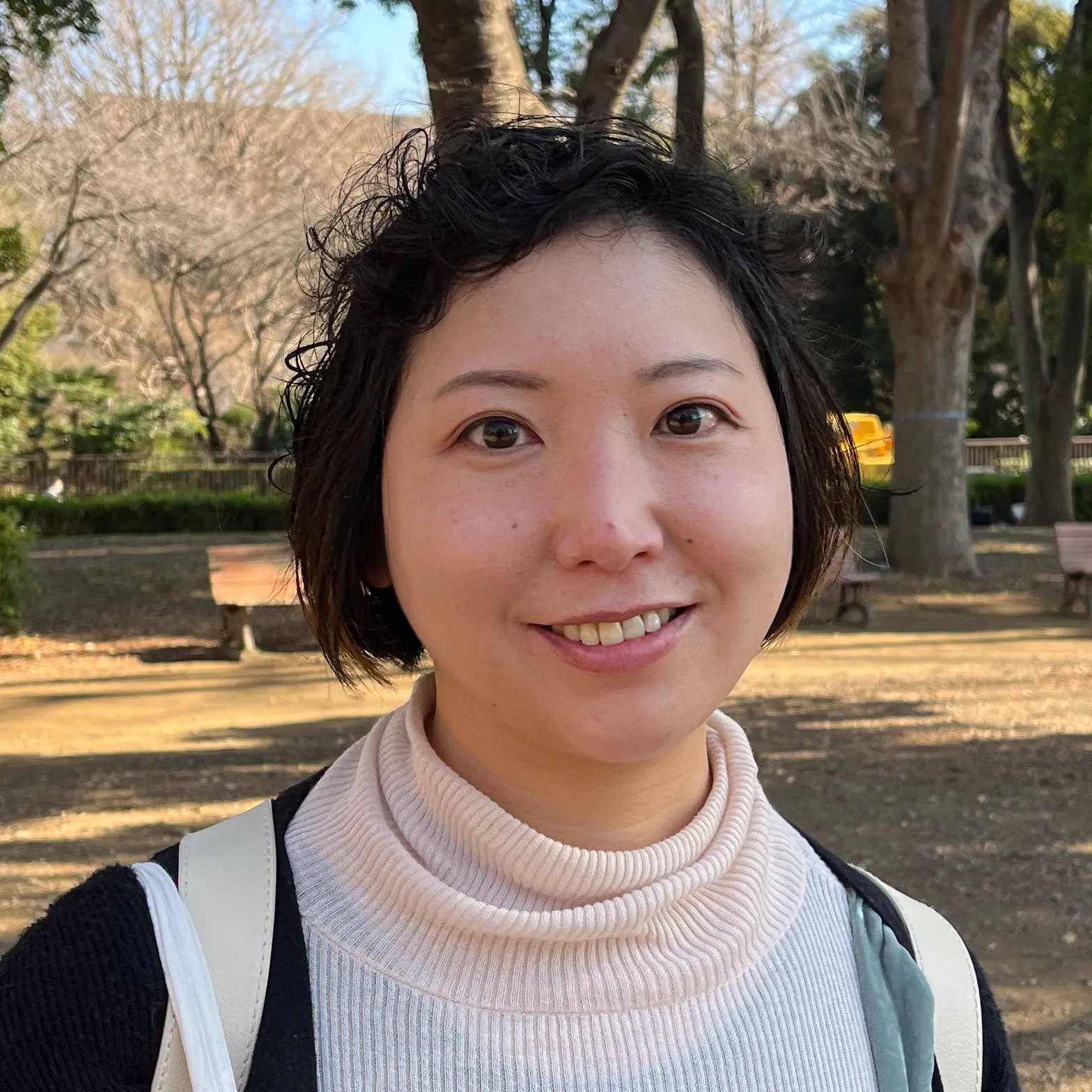

山田紗子

1984年東京都生まれ。大学在学時にランドスケープデザインを学び、藤本壮介建築設計事務所で設計スタッフとして勤務の後、東京芸術大学大学院に進学。在学時に東京都美術館主催「Arts&Life:生きるための家」展で最優秀賞を受賞し、原寸大の住宅作品を展示する。独立後の主な仕事として、屋内外を横断する無数の構造材によって一体の住環境とした「daita2019」、形や色彩の散らばりから枠にとらわれない生活を提案した「miyazaki」等の住宅作品や、樹木群と人工物が渾然一体となる環境を立ち上げる2025年大阪関西万博休憩施設(2025年公開)などがある。主な受賞に、第三回日本建築設計学会賞大賞、第三十六回吉岡賞、Under 35 Architects exhibition 2020 Gold Medal、 第三回小嶋一浩賞など。

https://suzukoyamada.com/

Concept

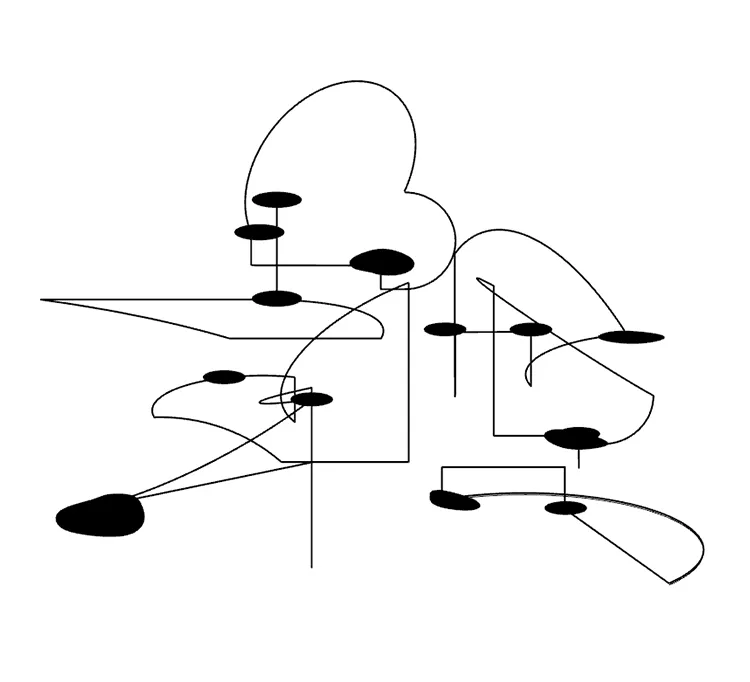

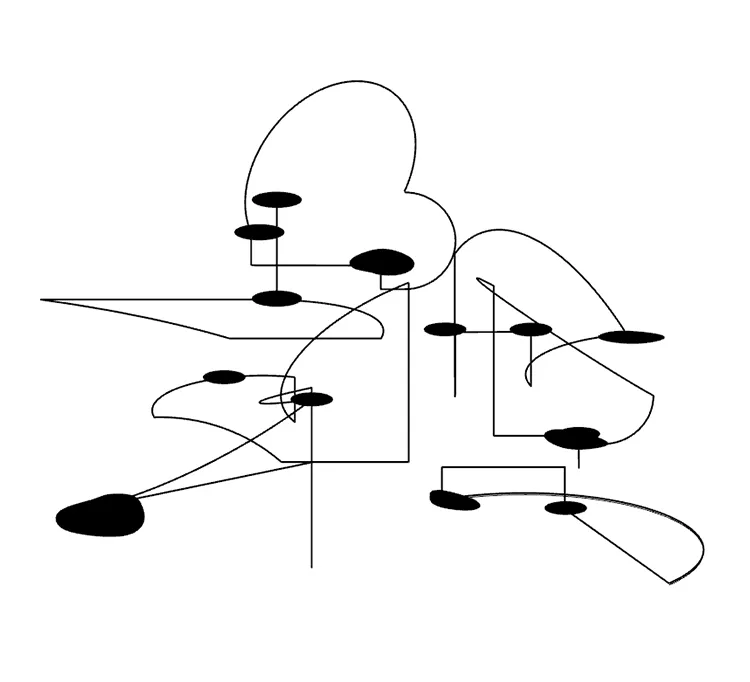

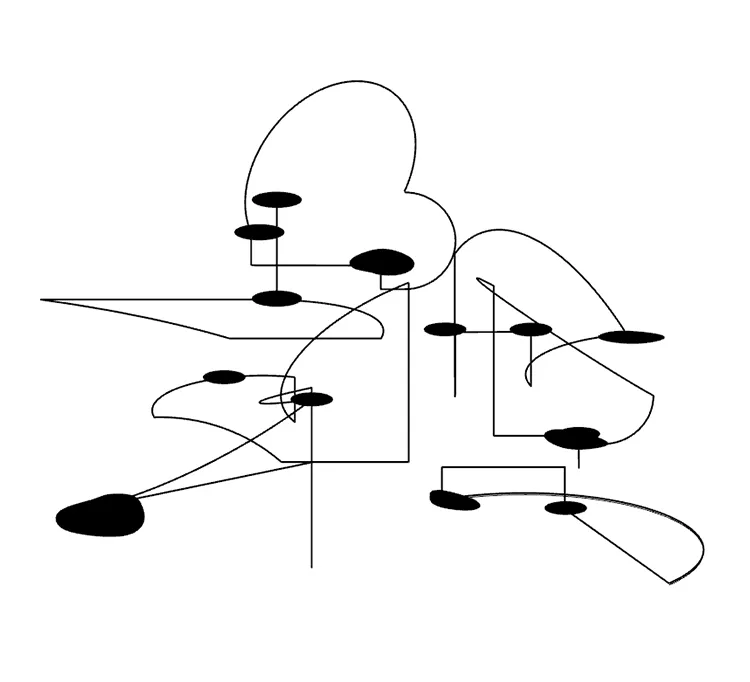

家具は、人と場の間に境界線を描く。人の体や行動を支えるためにデザインされた形は、同時に、人が空間に関わるための境界である。その境界線が開いたり閉じたりすることで、人はその場に近くなったり遠くなったりする。

境界線、つまりアウトラインだけで家具を作る。たとえばそれは頭の先よりも少し上を通り、右肩の後ろをかすめて、足元に水たまりを描く。または左右に手を伸ばしたようにすっと広がり、背後に大きな円を描くかもしれない。そのような家具を7つ並べる。そこではある時は、誰かのアウトラインが自分のアウトラインになり、その逆もある。複数のアウトラインが交錯する場に人や物が出入りし、常に揺れ動く境界と影が新たな場を立ち上げる。

Works

daita2019 ©️ Yurika Kono

daita2019 ©️ Yurika Kono

miyazaki ©️ Rumi Ando

miyazaki ©️ Rumi Ando

丸山のどか

1992年、新潟県生まれ。2018年、愛知県立芸術大学大学院美術研究科美術専攻彫刻領域修了。ベニヤや角材などの製材された木材を用いて、言葉や風景を表象的に切り取り、立体化する作品を制作。現実と虚構が入り混じり、次元の境界が曖昧となる作品を発表している。

近年の主な展覧会に、「味/処」(神奈川県民ホールギャラリー、神奈川、2023年)、「アートサイト名古屋城2023」(名古屋城二之丸庭園、愛知、2023年)、「Encounters」(粟津邸、神奈川、2023年)、個展「資材館」(YEBISU ART LABO、愛知、2022年)、「アッセンブリッジ・ナゴヤ2020」(旧・名古屋税関港寮、愛知、2020年)などがある。

Concept

人が家具と接する瞬間は日常生活の中で何度も訪れる。

脱ぎ捨てた服、積まれた書類、忘れ物のスマートフォン、行き場がない観葉植物などが家具の上に置かれる。

忙しない日々の中で、本来の機能とは違う使われ方をする家具たちは、まるで生活の痕跡を一時的に展示するための台座のようにも見えてくる。

Works

遠くからみる、昼休み、みかんのフルーツサンド ©️ 木暮伸也

遠くからみる、昼休み、みかんのフルーツサンド ©️ 木暮伸也

曖昧な風景 ©️ 冨田了平

曖昧な風景 ©️ 冨田了平

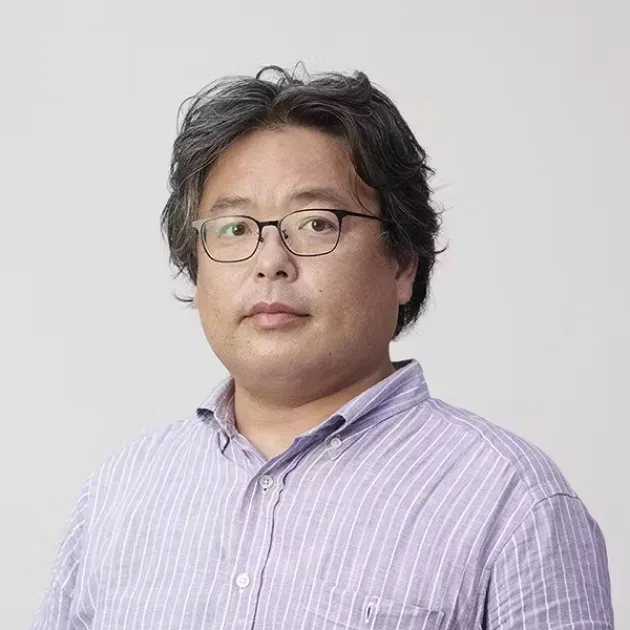

五十嵐太郎

1967年、フランス・パリ生まれ。東北大学大学院工学研究科教授。博士(工学)。専門は建築史・建築批評。ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展2008日本館コミッショナー、あいちトリエンナーレ2013芸術監督をつとめる。「3.11以後の建築」展、「戦後日本住宅伝説」展、「インポッシブル・アーキテクチャー」展、「窓」展、「装飾をひもとく」展、「Windowology」展、「Quand la forme parle」展、「アニメ背景美術に描かれた都市」展などを監修・キュレーション。著作は『終わりの建築/始まりの建築』(INAX出版、2001年)、『過防備都市』(中央公論新社、2004年)、『美しい都市・醜い都市』(中央公論新社、2006年)、『建築はいかに社会と回路をつなぐのか』(彩流社、2010年)、『被災地を歩きながら考えたこと』(みすず書房、2011年)、『モダニズム崩壊後の建築』(青土社、2018年)『建築の東京』(みすず書房、2020年)、『増補新版 新宗教と巨大建築』(青土社、2022年)、『増補版 戦争と建築』(晶文社、2022年)、『誰のための排除アート』(岩波書店、2022年)など多数。

Concept

予期されない出会いや出来事の場として生まれたOPEN FIELDの2回目の展覧会では、異なるジャンルのクリエイター、すなわち建築家の山田紗子さんと、アーティストの丸山のどかさんによるコラボレーションを企画した。二人とも期待されている若手である。山田さんは、ジャングル・ジムのような屋外空間を備えた野心的な自邸、daita2019などで注目されたほか、インスタレーションや展覧会の空間構成も手がけている。また丸山さんは、家具や小物など、身近な日常生活で見られるモノを対象としつつ、ベニヤや角材を用いて再現する手法で知られ、各地の展覧会に参加している。

そこで今回は日常の風景に違和感をあたえながら、異世界の存在を想像させる空間の創出をめざした。そもそもOPEN FIELDの会場が、オカムラのガーデンコートショールームの一部であることを踏まえ、ここをニュートラルなホワイトキューブとしてリセットせず、普段の雰囲気を残しながら、むしろ製品を陳列する「ショールーム」という位相をズラすことができるのではないか。

丸山さんがつくるのは、本物のようなモノ。これらは実用性を備えた家具や小物ではなく、抽象化された立体作品=彫刻である。しかも表面は絵画のようにペイントされている。三次元の存在でありながら、二次元的だ。一方、山田さんは空間の中で踊る線というべき細いスチールパイプのインスタレーションを制作し、それらが重なりあう室内の風景を生みだす。これは意味を剥奪された抽象的なモノのように見えるが、座るなどの機能をもち、家具的にふるまう。ときとして二次元に感じられるかもしれないが、三次元に展開する。

したがって、アートとデザイン、あるいは二次元と三次元が反転したり、宙吊りになるのが、「ショールーム・フィクション」の空間となるのだ。

Resorces & Information

デザインを志す若手からエキスパートまで、オカムラはさまざまな角度からみなさまにアプローチしています

OPEN FIELD Explore Pieces to the Beyond

OPEN FIELD Explore Pieces to the Beyond

OPEN FIELD Explore Pieces to the Beyond

OPEN FIELD Explore Pieces to the Beyond

OPEN FIELD Explore Pieces to the Beyond

OPEN FIELD Explore Pieces to the Beyond